- FRATCH

- Wirtschaft

- Freelance

- Recht & Compliance

- Recruiting

- Technologie

Whitepaper: Scheinselbstständigkeit im Freelancer-Einkauf - Zwischen Grauzone und Gesetzesfalle

Freelancer sind in vielen Unternehmen längst Teil der erweiterten Workforce – flexibel, hochspezialisiert, schnell einsatzbereit. Doch mit dieser Agilität steigt auch das rechtliche Risiko, insbesondere das der Scheinselbstständigkeit. Und das kann teuer werden – in Form von Nachzahlungen, Strafverfahren und einem veritablen Imageschaden.

Das Problem: Viele Unternehmen verlassen sich auf manuelle und veraltete Checklisten oder die Eigenverantwortung von Fachbereichen. Doch rechtssichere Prozesse? Fehlanzeige.

Warum ist das Thema so komplex? – Jeder macht’s ein bisschen anders

Ein wesentlicher Grund für die Unsicherheit im Umgang mit Scheinselbstständigkeit ist, dass es keine klare gesetzliche Definition oder eindeutige Rechtsprechung gibt. Jeder Fall wird individuell entschieden – abhängig von zahlreichen Faktoren wie Projektinhalt, Einbindung in die Organisation oder Art der Kommunikation. Diese Grauzone macht es für Fachbereiche und Einkauf besonders schwierig, frühzeitig Sicherheit herzustellen.

Scheinselbstständigkeit entsteht nicht durch böse Absicht, sondern durch mangelndes Wissen, unterschiedliche Interpretationen – und fehlende Standards.

Ein paar klassische Ursachen aus den Interviews:

Prüfungszeitraum: Der rechtliche Check erfolgt häufig erst nach der Kandidatenauswahl – was auf den ersten Blick zu spät wirkt, aber in der Praxis oft notwendig ist. Denn eine fundierte Scheinselbstständigkeitsbewertung setzt genaue Kenntnisse über das individuelle Setup des Freelancers voraus: Hat er eine GmbH? Beschäftigt er Mitarbeitende? Arbeitet er parallel für andere Kunden? Diese Informationen liegen meist erst nach der Vorauswahl vor – und sollten dann gezielt geprüft werden. Gleichzeitig muss bereits zu Beginn – also mit der Projektbeschreibung – eine rechtssichere Grundlage geschaffen werden. Diese sollte klar formuliert, auf Weisungsgebundenheit geprüft und abgestimmt auf den Einsatzkontext sein, um späteren Risiken bei der Scheinselbstständigkeitsprüfung standzuhalten.

Fachbereiche ohne Guidance: Viele Hiring Manager wissen gar nicht, was erlaubt ist – und was nicht. Zwischen Arbeitsrecht, Sozialversicherung und Finanzamt den Überblick zu behalten, ist auch nicht gerade Alltagsgeschäft. Bereits bei der Formulierung der Projektbeschreibung beginnt die Herausforderung: Wird diese unklar, zu weisungsgebunden oder zu eng am internen Tagesgeschäft formuliert, steigt das Risiko, dass der Einsatz bei einer Prüfung als scheinselbstständig eingestuft wird.

„Das Thema wird teilweise gar nicht bewusst ignoriert – sondern einfach nicht gewusst.“ - Olaf Haehnel

Vertrauen statt Struktur: Viele Unternehmen setzen auf externe Dienstleister, in der Hoffnung: „Die machen das schon richtig“. Doch selbst dort fehlt oft ein standardisierter Prozess oder transparente Prüfung. In der Praxis zeigt sich: Die Prüfungen dieser Dienstleister sind häufig oberflächlich – etwa durch einen einzigen Standardfragebogen, der auf alle Rollen gleichermaßen angewendet wird. Das mag formal Sicherheit suggerieren, greift aber bei komplexeren Profilen oft zu kurz.

Unklare Rollenanforderungen: Was bei einem „PMO“ noch durchgeht, kann bei einem „Prompt Engineer“ rechtlich problematisch sein. Rollen unterscheiden sich nicht nur in der fachlichen Ausprägung, sondern auch im rechtlichen Risiko – das macht pauschale Bewertungen nahezu unmöglich.

So vermeiden Sie teure Fehler – 3 konkrete Ansätze

1. Scheinselbstständigkeit lässt sich nicht per Ampel bewerten

Das Risiko einer Scheinselbstständigkeit lässt sich nicht einfach mit einer Ampellogik in "Rot", "Gelb" oder "Grün" kategorisieren. Jeder Fall muss hoch individuell und nuanciert betrachtet werden – ein "Gelb" kann je nach Kontext ein niedriges oder ein sehr hohes Risiko bedeuten. Wer sich auf einfache Farbcodes verlässt, wiegt sich schnell in falscher Sicherheit.

2. Rollenbasierte Risiko-Bewertung

Standardfragebögen nach dem Motto "One size fits all" reichen für eine rechtssichere Beurteilung nicht aus. Stattdessen braucht es für bestimmte Rollen spezifisch entwickelte Fragenkataloge, die die tatsächlichen Arbeitsbedingungen und den Kontext differenziert abfragen.

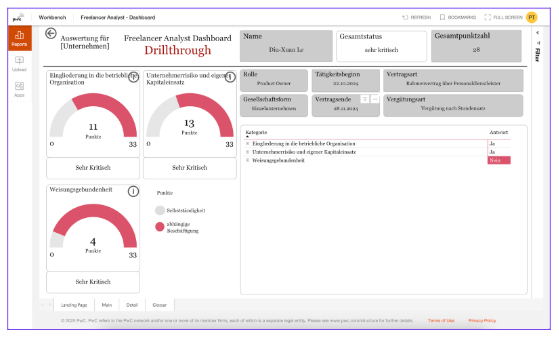

FRATCH arbeitet hierbei eng mit PwC zusammen. Gemeinsam erstellen und aktualisieren sie auf Basis der aktuellen Rechtsprechung regelmäßig Fragebögen – je nach Rolle, Branche und Einsatzkontext. Das Ergebnis: eine rollenbasierte, dynamische Risikobewertung, die nicht nur dokumentiert ist, sondern auch potenziellen Prüfungen standhält.

Dedizierte Fragebögen sind empfohlen für die folgenden Rollen:

- Genereller Fragebogen

- Product Owner

- Scrum Master

- Change Manager

- Softwareentwickler

- Software Tester

- DevOps Engineer

- IT Projektleiter

- Netzwerk und Systemadministrator

- Backoffice Assistenz

- Customer Service Mitarbeiter

- Cyber & IT-Security Consultants

- Management Consultants

3. Automatisierter Prozess statt Bauchgefühl

Statt Excel und Word: Nutzen Sie strukturierte, automatisierte Workflows. Ein idealer Prozess (z. B. via Guided Buying) prüft direkt beim Briefing, steuert automatisch die passenden Vertragstypen und informiert Einkauf, HR und Fachbereich synchron.

„Wenn einmal ein Guided Buying System eingeführt ist, gibt es keine Ausrede mehr, andere Kanäle zu nutzen.“ - Christoph Quick-Timmerhaus

Diese Artikel könnten Ihnen auch gefallen

Whitepaper: Kostentransparenz im Freelancer-Einkauf - Was kostet die Welt – und was davon der Freelancer?

Was kostet ein Freelancer wirklich? Ohne Preistransparenz wird’s teuer. So schaffen Sie Klarheit bei Margen, Benchmarks & Marktpreisen – mit System.

FRATCH GPT jetzt in 11A HR VMS integriert: Sourcing und Steuerung in einem System

FRATCH GPT ist jetzt direkt in 11A HR VMS verfügbar – für blitzschnelles Sourcing, volle Prozesskontrolle und maximale Transparenz bei Freelance-Besetzungen.